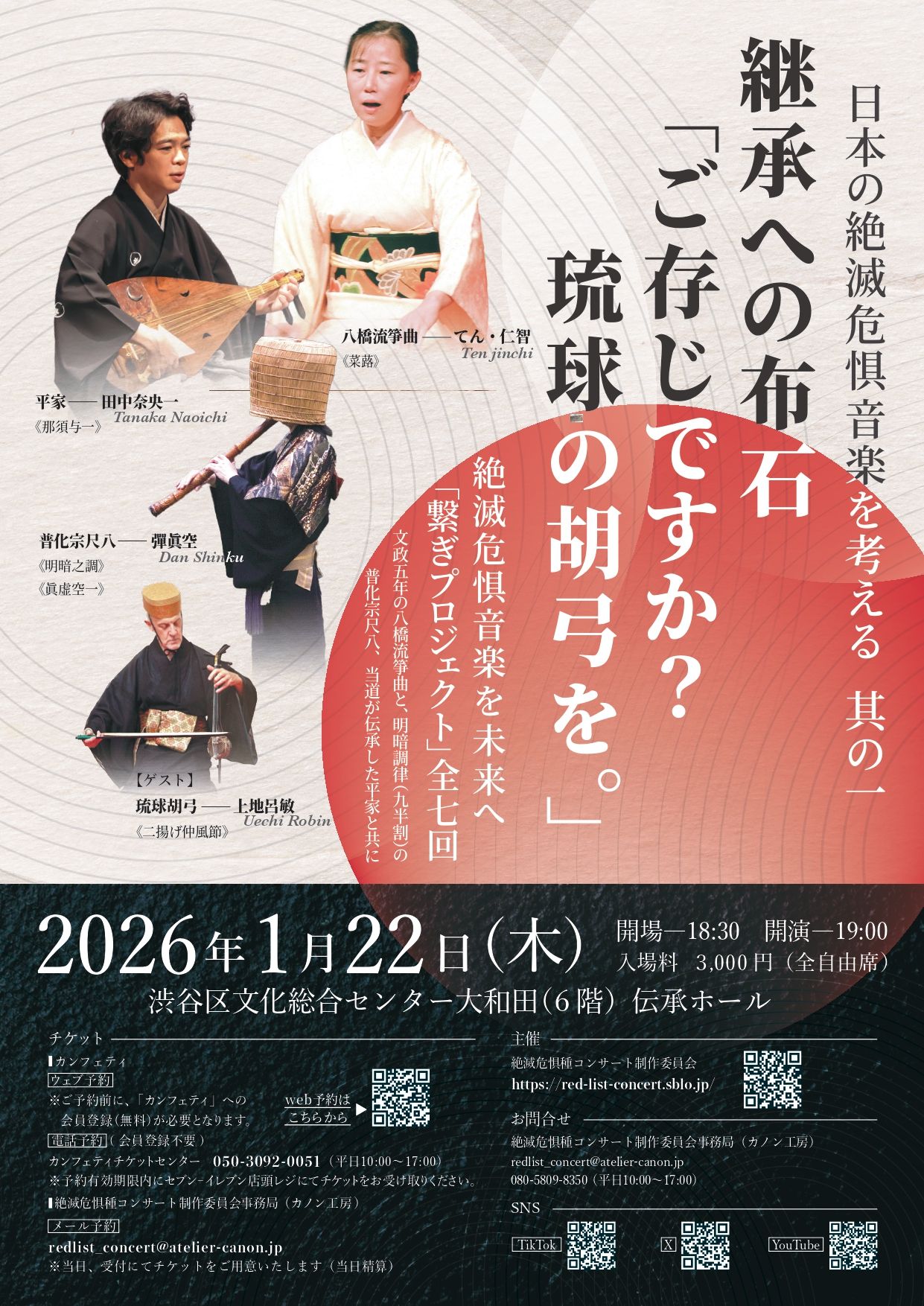

彈眞空(だんしんくう)

【プロフィール】2025/10/15

公式サイト→ http://park1.wakwak.com/~dan-shinku/index.html

1955 東京生まれ。幼少より和洋様々な楽器に親しむ。

1973~75 尚美高等音楽院(現・尚美ミュージックカレッジ専門学校)・ミューズ音楽院に於いて、ジャズギターを渡辺香津美に師事。

1978~81 プレクトラム系ギターの基礎を高柳昌行に師事。

1978~85 ミューズ音楽院(現・専門学校ミューズ音楽院)のギター科および音楽理論科の講師就任と同時にImprovised MusicのLive活動を開始。

1985 高橋空山の比類なき記録『竹の響き』を聴き、その妙音に魅せられ一切の音楽活動を中止、普化宗尺八に没頭。暗中模索のなか、独学で独自に音色や旋法の研究、地無し尺八の製管も始める。

1987~88 ネパール・インドへ尺八行脚敢行。帰国後、空山の高弟・藤由越山に師事。

1991~94 スペース仙川企画に参加。薩摩琵琶の吉田央舟と語り芝居の佐月梨乃と共に全国各地で公演。*-1普化宗尺八「地無し延べ管」と「一節切」の製作講習会を企画・実施。

1996~ 普化宗尺八楽の理念としての原形を求めて、仏教寺院での吹禅開始。

吹・作・創(演奏すること、その楽器を自ら作ること、温故知新による曲の煉り直しと創作)一体不可分を提唱。

2003 地無し尺八専門の製作工房を開設。普化宗尺八、*-2三節切、*-3一節切、*-4洞簫尺八、

*-5古代尺八などを系統的に研究・製作・販売。

2018 ワールド尺八フェスティバル2018ロンドンに招かれ、演奏(源雲界傳・阿字観)とレクチャー(普化宗尺八の特殊性について)を行う。

2020~ 耳コピーの手引書『採譜のすすめ』と『普化僧・薦僧・虚無僧史観』の執筆。

2025 絶滅危惧種音楽を未来へ「繋ぎプロジェクト」への参加。

CDは、授記音聲曼陀羅「虚空」(1998)・「鈴慕」(2003)・「霧海篪」(2008)

「彈眞空 竹の響き」~未来に託す七つの試み~ EBISU-21(2020)

https://kojimarokuon.com/products/ebisu-21

現在、普化宗尺八黎明~草創期の形と音色の復元作業に取り組んでいる。

-1 合奏を容易にするために、調(Key)と絶対音高を一定にした「現代の尺八」に成る以前に吹かれていた「地無し尺八(じなししゃくはち)」。そのなかでも、十七世紀から十八世紀中頃まで、「*普化僧(ふけそう)」により吹かれていた、特殊な調律を施した地無し尺八をいう。

「*地無し尺八」:管内(竹の内部)に「地(じ)」と呼ばれる異物を付けて調律する尺八に対して、異物を付けることなく、竹の自然な状態を極力保持しながら調律した尺八。

「*普化僧」:教義・経文を持たず、ひたすら尺八を吹いて諸国を行脚した修行僧。「尺八・禅・剣」を一体として修めていた虚無僧集団とは一線を画した活動をしていた。

*-2 三節切(みよぎり):室町から江戸中期頃まで、尺八を吹いて門付をする薦僧(こもそう)と呼ばれた芸能者が吹いた尺八で、吹き口と管尾の間に三つの節があるもの。

*-3 一節切(ひとよぎり):室町時代に全盛を極めた尺八で、一つの節の上下を伐って作る。一尺一寸(約33.3㎝)前後の短い尺八。

*-4 洞簫尺八(とうしょうしゃくはち):中国の宋代以降現代まで吹かれている洞簫の、吹き口を尺八のように改め、手孔を五つにして、普化宗尺八と古代尺八の中間的な調律を施した尺八。

*-4 古代尺八(こだいしゃくはち):正倉院と法隆寺(現在は東京国立博物館蔵)に残された、三節・六孔の尺八。雅楽尺八。

◇ ダン・アート企画 / 地無し管工房代表

◇ 虚無僧研究会終身会員

◇ 一般社団法人東洋音楽学会正会員