てん・仁智(じんち) 箏演奏、日本音楽研究

東京藝術大学音楽学部卒業後、「てん・仁智」の演奏名で自作自演のソロ演奏活動を始め、2000年くらいまでに日本各地で60回以上のコンサートを開催。1989年より、映画・テレビ・ビデオなどの映像の音楽(作曲・演奏)を多数担当。1990〜94年打楽器奏者ツトム・ヤマシタらとイギリス・オルドボロ、イギリス・エディンバラ、東大寺大仏殿、N H K B Sなどで即興によるセッション演奏。【洋楽とのセッションでは、音楽を支えているコード(文法などの決まり事)の違いをどのように創造的に発展させるかを考えたが、解決できなかった】

1996年頃より日本各地の民間伝統芸能(田楽、神楽、他)の探訪・調査を始め、報告書「御蔵島稲根神社祭礼・歌と踊り」(98年調査、00年報告書:東京都江戸東京博物館)、「国選択無形民俗文化財・栃窪の天念仏」(01年調査、笛・太鼓・念仏歌の採譜:栃木県鹿沼市教育委員会)、「平成12年度綾瀬市伝統文化記録保存事業」〔囃子保存会5団体、踊り付き歌3団体〕(調査、CD資料作成、採譜:同記録保存実行委員会、綾瀬市教育委員会)、「神奈川県民俗芸能保存協会記録作成事業」〔神楽3件、湯立獅子舞2件、鹿島踊り3件〕(平成13年調査、CD資料作成:同協会、神奈川県教育庁教育部生涯学習文化財課、他)、「平成12・13年度事業神奈川県民謡緊急調査」〔昭和50年代に収録した民謡のテープ約80巻を、地域別・ジャンル別に分けCDに再編集収録〕(編集立会い、プログラム構成、添付資料作成:神奈川県教育委員会)などにまとめる。一連の民俗芸能調査を通して、意義のある伝承が各地で失われつつある現状を目の当たりにし、心を痛める。2000〜14年、長野市松代町に江戸時代より伝えられている八橋流を習得。

2015年より薦田治子・野川美穂子・福田千絵の各氏と共に文政5(1822)年に作成された八橋流の譜本の研究会を行い、2019年東洋音楽学会にて発表。国立劇場、浜松市楽器博物館、紀尾井小ホール(東京)、飯塚市などで研究に準拠した八橋流の演奏・レクチャーを行う。

2016年より(一社)当道音楽保存会(代表:薦田治子)の一員として「平家語り研究会」に参加し、800年を超える伝承をもつ平家琵琶法師の語りの節(江戸時代の譜本『平家正節(まぶし)』の解読)や演奏を学んでいる。

CDに「刻の記憶II」、「箏の古典と白繭の響き」(文化庁芸術祭参加)、他。参加CDに「サヌカイトの幻想ツトム・ヤマシタ」、「声の幽韻 松平頼則作品集Ⅲ」、「いろはにほへと」、他。また、箏の歴史をテーマにした史上初のDVD「箏の物語」(04年/文化庁推薦)の企画・制作・背景音楽を担当し、東洋音楽学会より高い評価を受ける(「東洋音楽研究第70号」)。音楽誌・新聞などでの、日本の音楽をテーマにしたエッセイ・解説、CD評なども多数ある。

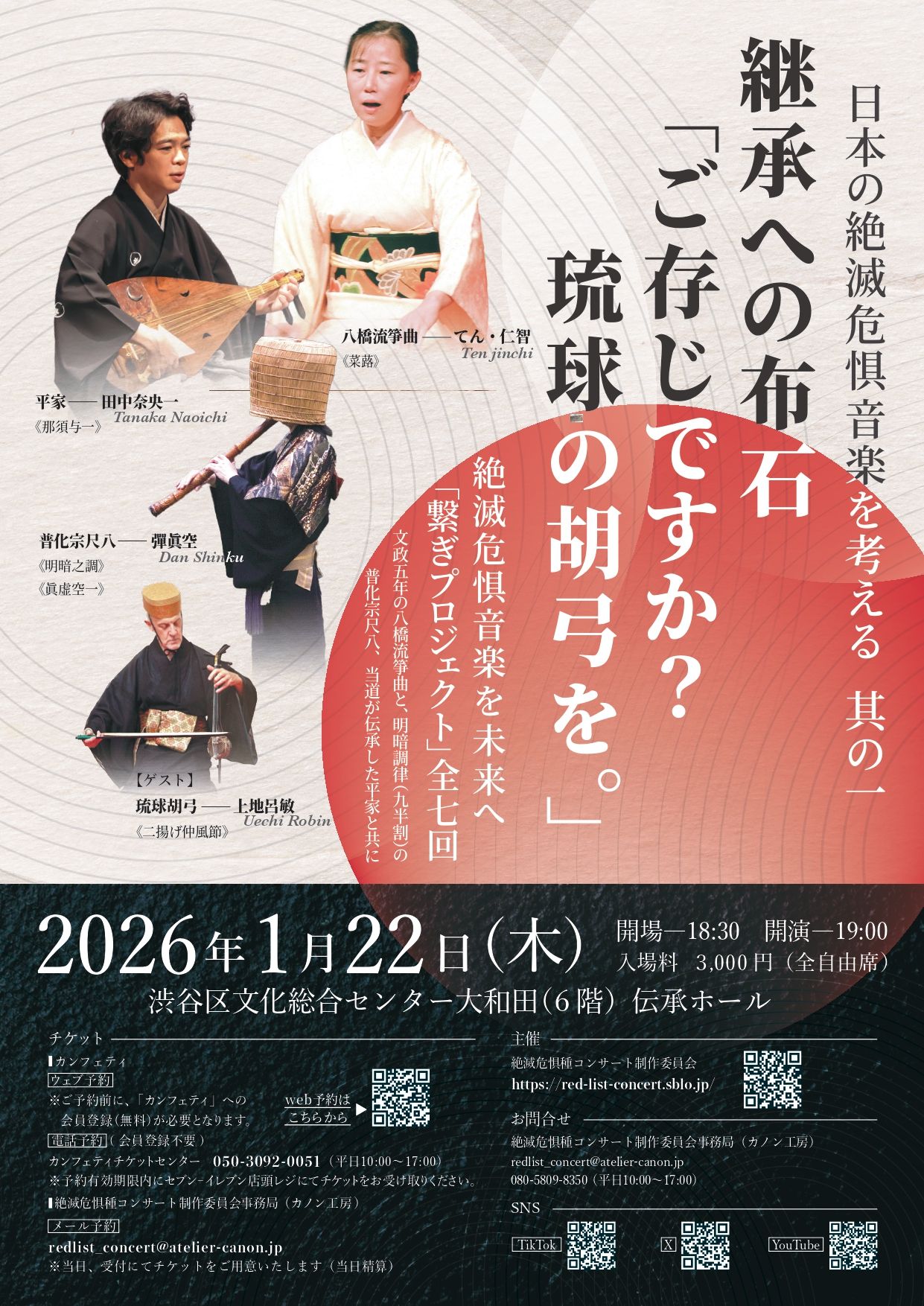

現在は、八橋流箏曲の研究・演奏、平家語りの習得を続ける一方、「絶滅危惧種コンサート制作委員会」を立ち上げ、八橋流箏曲・平家・普化宗尺八を軸とした演奏会を企画している。また、コジマ録音(ALM RECORDS)からリリースされる邦楽CD(Ebisu)のプロデュース・ディレクション・制作などにも携わる。「《鶴の巣籠》五態」(平成18年度)、「琵琶法師の世界 平家物語」(平成21年度)が文化庁芸術祭レコード部門大賞を受賞。「彈眞空 竹の響き」(令和2年度)、「九州系地歌の遺産Vol.1 松」(令和3年度)が同参加作品に採択。